目次

はじめに お正月に「福を呼ぶ花」フラワーアレンジメントを飾る意味

年の初め、朝の光が差し込む玄関に一輪の花を飾る――

それだけで、不思議と空気が清らかに感じられる瞬間があります。

お正月に花を飾るという文化は、古くから「年神様(としがみさま)」をお迎えするための大切なしつらえとして受け継がれてきました。

年神様は、新しい一年の幸福や健康、豊穣をもたらす存在。

その神様を迎えるために、家の中を清め、花や緑を飾り、“福を呼び込む空間”を整えてきたのです。

お正月の花は、単なるインテリアではありません。

それは「今年も穏やかに、笑顔で過ごせますように」という祈りの象徴です。

花を通して、自分の心と向き合う時間――それが、現代の私たちにとっての“福”なのかもしれません。

古くから伝わる「年神様を迎える花」の文化

昔の日本では、正月を迎える準備を「年迎え」と呼びました。

門松を立て、しめ縄を飾り、神様の宿る場所に花を供える。

それは「一年の始まりを清らかに整える」という意味を持ちます。

花は、自然の命の象徴。神聖な存在とされ、人々の暮らしに欠かせないものでした。

花が持つ“福を運ぶ力”とは?

花は目で楽しむだけでなく、空気を整え、人の心を穏やかにしてくれます。

寒さの中で凛と咲く花を見て、「私も頑張ろう」と心が動く――

そんな経験をしたことのある方も多いでしょう。

お正月に花を飾ることは、自分自身に「新しい希望を迎える」準備を促しているのです。

お正月のアレンジを「祈りと願いの形」に

お花を一輪挿すだけでも、そこには“願い”が宿ります。

飾る手を動かしながら、今年の抱負を静かに思い描く。

その時間こそが、自分と向き合い、心を整える大切な儀式なのです。

幸運を呼ぶ花材選び 縁起花の意味とおしゃれな組み合わせ

お正月のフラワーアレンジメントには、花言葉や縁起の意味を意識した花材を選ぶのがおすすめです。

それぞれの花に宿る意味を知ると、飾る楽しみがぐっと深まります。

松・竹・梅だけじゃない!幸運を象徴する花たち

伝統的な「松竹梅」は、長寿・成長・気高さを象徴する定番ですが、

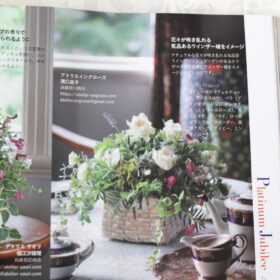

最近では洋花を取り入れた和モダンスタイルが人気です。

たとえば、

- 胡蝶蘭:「幸福が飛んでくる」

- 南天:「難を転ずる」

- 千両・万両:「豊かさの象徴」

- 菊:「高貴」「永遠」

これらを中心に、白いバラやスイートピーを加えるとやわらかい印象になります。

そこにゴールドの水引や赤い実物を添えると、一気にお正月らしい華やかさが生まれます。

金運・健康運・人間関係運をテーマにした花の選び方

お花をテーマ別に選ぶのも素敵です。

- 金運アップ:黄色いマム、オンシジューム、ゴールドの花器

- 健康運アップ:松、ユーカリ、グリーンの多いアレンジ

- 人間関係運アップ:ピンク系のバラ、チューリップ

花言葉に願いを重ねながら選ぶと、アレンジが自分らしい“お守り”になります。

伝統×モダンに映える色合わせのコツ

お正月のフラワーアレンジメントをおしゃれに見せるポイントは、「引き算の美」です。

赤・金などの強い色を主役にし、白やグリーンで抜け感を出すと、上品で洗練された印象になります。

逆に、モノトーンの器に赤や実物を合わせると、海外のインテリアにも映える現代的な仕上がりに。

おしゃれに見えるお正月フラワーアレンジメントのデザインポイント

お正月の花は、飾る場所や花器の選び方によって印象が大きく変わります。

伝統を感じながらも、現代の暮らしに馴染む軽やかさを意識しましょう。

“重ねの美”を意識した花の配置バランス

和のアレンジには「高低差」と「余白」が大切。

松や枝物で高さを出し、足元には実物や葉でリズムをつくります。

空間に呼吸を残すことで、花がより美しく見えるのです。

上から見た時と横から見た時、異なる表情を楽しめるように構成するのもポイントです。

花器や小物でセンスアップ:モダン和風の演出

黒い陶器、竹製のかご、透明なガラス――花器選びは“おしゃれ度”を左右します。

金の紐や水引、羽根、扇などの小物を少し加えると一気に華やかに。

ただし、飾りすぎないことが大切です。

「余白のある美しさ」が、洗練された印象を与えます。

飾る場所で印象が変わる!玄関・リビング・床の間のスタイル提案

- 玄関:年神様を迎えるために、縦長の凛としたアレンジを。

- リビング:家族が集う空間には、明るい色合いで温かみを。

- 床の間:静かな一輪挿しや枝物を置くと、凛とした雰囲気に。

どこに飾るかを意識すると、花が空間全体の“気”を整えてくれます。

長く楽しむコツ お正月後も飾れる幸運アレンジメント

せっかくのアレンジメント、三が日だけで片づけるのはもったいないですよね。

少しの工夫で、長く楽しめる幸運アレンジに変身させましょう。

長持ちする花材選びと管理のポイント

お正月は室内が暖かく、花が傷みやすい季節。

茎を斜めにカットし、花器の水をこまめに替えることで、花持ちがぐっと変わります。

水に少しだけ漂白剤を加えると、雑菌の繁殖を防ぐ効果も。

また、直射日光や暖房の風を避けることが長持ちの秘訣です。

正月明けに春仕様にリメイクするアイデア

南天や松を抜き、代わりにチューリップやスイートピーを加えてみましょう。

お正月の“厳かさ”から、春の“やわらかさ”へと移るデザインは、季節の移ろいを楽しむ贅沢な時間です。

この“変化を楽しむ心”こそ、花のある暮らしの醍醐味。

“季節をつなぐ花”で運気をキープする方法

花を絶やさず飾ることは、運を継続させる秘訣とも言われます。

花が枯れた時は、「終わり」ではなく「新しい福を迎えるサイン」。

常に自然のリズムとともに暮らすことが、幸せを呼び込む最も美しい形なのです。

花とともに迎える一年、福を育てる暮らしへ

花を飾るという行為は、ただ空間を彩るためだけのものではありません。

それは、自分の心の奥にある“静かな願い”を、そっと形にする行為でもあります。

毎日の暮らしは、流れるように過ぎていくことがほとんどです。

仕事や家事、家族のこと、季節の移ろい──

日々の忙しさのなかでは、自分の心と向き合う時間は思っている以上に少ないものです。

でも、そこに一輪の花があるだけで、世界がふっと柔らかくなる瞬間があります。

その瞬間こそが、花が私たちにくれる“心の灯り”なのかもしれません。

花がくれる「立ち止まる勇気」

花を飾った朝は、いつもより少しだけ穏やかに一日が始まります。

慌ただしい日でも、花の前に立つと、ほんの数秒だけ心がふっと緩んでいきます。

その短い時間が、意外なほど大きな力をくれます。

「今日も、きっと大丈夫」

「無理をしすぎていたかもしれないな」

「少し息を整えて、また進んでみよう」

花は何も語らないけれど、

その静かな存在感が、私たちの心に“余白”と“勇気”を与えてくれるのです。

気づけば、花のある暮らしは、自分を優しく守るための習慣になっていきます。

お正月の花は、新しい一年を照らす祈り

お正月に花を飾る文化は、古くから「年神様を迎えるため」と言われてきました。

けれど現代では、それ以上の意味を持ち始めています。

それは、

「今年こそ、こんな一年にしたい」

という未来への祈り。

新しい挑戦をしたい方も、今より少し穏やかに暮らしたい方も、

誰もが花に手を伸ばしながら、心の中で静かに決意を固めています。

お正月のフラワーアレンジメントは、

“願いのかたち”と言ってもいいのかもしれません。

松の力強さに自分の強さを重ね、

南天の赤に情熱や希望を重ね、

白い花に清らかな気持ちを託す。

花を選ぶという行為そのものに、

すでに新しい一年へ向かう気持ちが宿っているのです。

お花教室で育む、「私だけの福」

私が大切にしているのは、

ただ美しいお正月アレンジメントをつくることではありません。

それ以上に、

花を通して、自分自身と向き合う時間を持ってほしい

という想いがあります。

レッスンでは、花材ひとつひとつの“意味”を知り、

その形や色をどう扱うかを考えながら、

自分自身の願いや気持ちが自然と表れたフラワーアレンジメントが生まれていきます。

生徒さんの中には、

「こんなに心が整う時間は久しぶりでした」

とおっしゃる方もいます。

花は、人の心を整える力を持っています。

それは、見た目の美しさを超えた、もっと深いところにある力です。

お正月の特別レッスンでは、

縁起の良い花材を使いながら、

“願いを手でつくる時間”を体験していただけます。

新しい一年の幕開けに、

あなたが大切にしたいもの、手放したいもの、

これから迎えたい幸せ──

それらをそっと花に託しながら、心の輪郭を整えるひとときを過ごしてほしい。

花とともに迎える一年が、あなたに優しい光を運びますように

人生には、思い通りに進む日もあれば、

思いがけず苦しくなる日もあります。

けれど、どんな日でも、花はいつも静かにそばにいて、

その姿で私たちを励まし続けてくれます。

花を飾るという小さな行動は、

誰かに見せるためではなく、

自分自身の心を大切に扱う選択です。

その積み重ねは、やがて“福”となり、

新しい一年に豊かさと光を運んできてくれるはずです。

どうか、あなたの暮らしの中に、

そっと寄り添う花がありますように。

そしてその花が、これからの一年を優しく照らし、

静かな幸せへと導いてくれますように。